| Autore |

Messaggio |

mario bellettato (mariob)

Utente registrato

Username: mariob

Messaggio numero: 137

Registrato: 04-2015

| | Inviato il lunedì 12 dicembre 2016 - 22:30: |

|

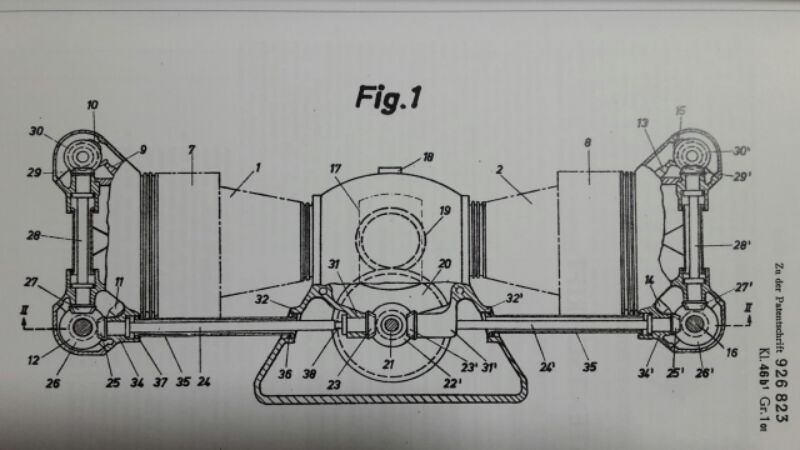

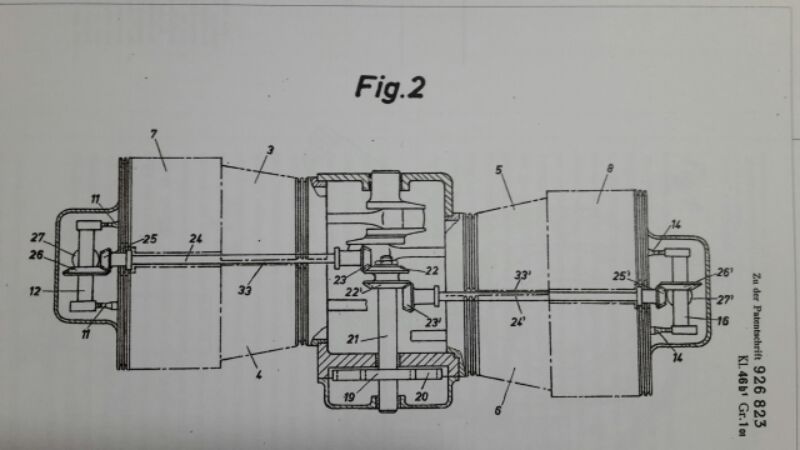

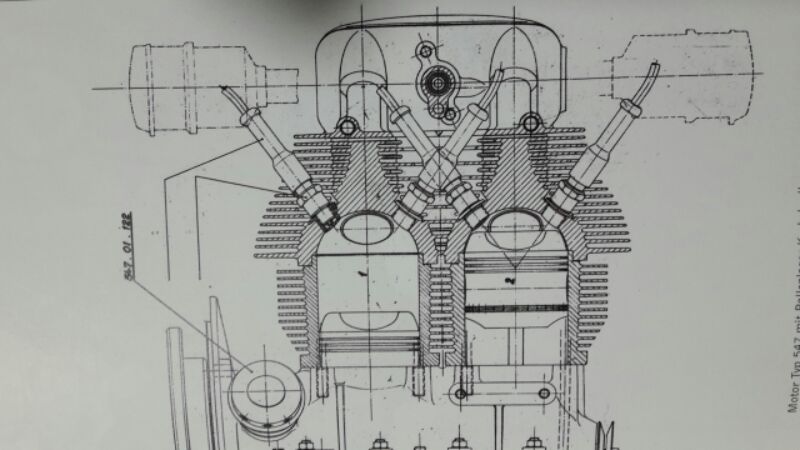

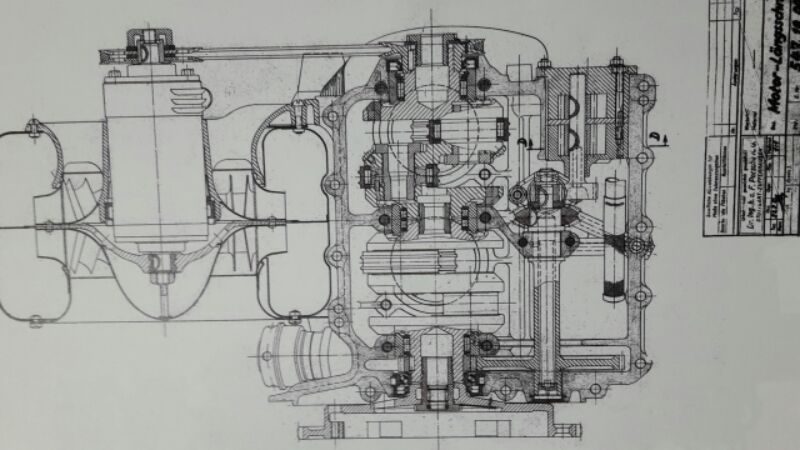

FOUR CAMS

Affrontare il tema dei motori 356 “carrera” in chiave tecnica e renderli accessibili, anche per sommi capi, è molto impegnativo, l’avevo promesso e con grande umiltà cercherò di soffermarmi sulle caratteristiche peculiari di questo progetto e su alcuni degli aspetti che ne hanno decretato il successo. Come spesso accade le singolarità che li hanno resi vincenti sono diventate, nel lungo periodo il loro limite. Nello sviluppo di questi motori Ernst Fuhrmann ebbe carta bianca, partendo da un progetto completamente nuovo, in qualche modo una rivoluzione per un’azienda che fino a qual punto aveva costruito le sue fortune su di un motore che, derivava da un progetto (il maggiolino VW) nato come automobile utilitaria a basso costo. I soli limiti imposti riguardavano le dimensioni del motore che doveva comunque trovare posto all’interno del vano motore progettato per i normali propulsori ad aste e bilancieri. Nonostante le modifiche e gli affinamenti, i motori typ 616 denunciavano comunque la discendenza, ai fini agonistici essa costituiva una sorta di peccato originale. Il progetto dei Carrera diverge completamente da quello dei motori 616, L’architettura è comune, 4 cilindri contrapposti, come il raffreddamento forzato ad aria/olio, ma caratteristiche e soluzioni tecniche sono radicalmente diverse. Al posto della distribuzione ad aste e bilancieri con un solo albero a cammes nel carter, i carrera utilizzano un sofisticato schema con doppio albero a cammes in testa, comandato da una serie di coppie coniche i cui alberi fungono anche da condotti per la lubrificazione. Le camere di scoppio sono fortemente emisferiche per consentire l’alloggiamento di valvole di dimensioni molto elevate, con pistoni dotati di una particolare conformazione del cielo, in grado di assicurare alti rapporti di compressione e di scongiurare il pericolo di contatto con il fungo delle valvole anche con fasature ed incroci estremi. L’accensione è affidata a due candele per ciascun cilindro, con scintilla simultanea: utilizzare due fronti di fiamma assicura una buona combustione anche con rapporto di compressione elevato e alti regimi di rotazione, permettendo di ridurre l’anticipo dinamico ad un massimo di 23/25° gradi prima del PMS, un elemento che favorisce la trattabilità e l’erogazione del motore che, nonostante tutto, risulta estremamente “guidabile” per gli standard dell’epoca. La circolazione dell’olio è a carter secco con doppia pompa, serbatoio separato e doppio radiatore dinamico, l’alimentazione dei carburatori avviene mediante pompa elettrica e regolatore di pressione. L’albero motore è del tipo scomponibile con bielle su cuscinetti a rulli.(sostituito in seguito da albero motore a bronzina piana). Si tratta di un motore affascinante, con soluzioni tcniche raffinate ed innovative, in parte mutuate dal famoso progetto della Cisitalia da Gran Prix, in parte ispirate dalla tecnologia aeronautica tedesca della seconda guerra mondiale, ma comunque sviluppate in un unicum di altissimo valore che trova la sua massima espressione nel motore 804, che erogava (pur se per brevi periodi) oltre 190 HP a 8.000 giri, con 1.498 cc di cilindrata. La prima caratteristica che rende questi motori singolari è l’impiego dei cosiddetti alberi “Hirth”, che sono caratterizzati dall’accoppiamento scomponibile dei singoli perni di manovella, con un sistema di calettatura brevettato. Ciò consente l’impiego di bielle realizzate senza “cappello”, che vengono inserite direttamente nel perno prima della ricomposizione dell’albero motore. Il progetto del motore è del 1952, in quell’epoca la scelta di impiegare un albero a rulli era dettata da alcune considerazioni che cercheremo di comprendere. In primo luogo, vista la destinazione del propulsore, costo e complessità di assemblaggio e revisione non costituivano un problema. In secondo luogo l’impiego di cuscinetti a rulli consentiva una riduzione dell’attrito volvente dell’albero motore valutata tra il 20 e il 30% (considerate tecnologia e lubrificanti dell’epoca) un dato fondamentale per raggiungere regimi di rotazione elevati. Il disegno delle bielle, prive dei dadi di serraggio, permetteva una sostanziale riduzione di pesi e ingombri, riducendo contemporaneamente il rischio di scomposizioni indesiderate, tre elementi importanti in un motore da competizione. I cuscinetti a rulli consentivano tolleranze più accurate e quindi diminuivano flessioni e vibrazioni alle alte velocità, problemi pressoché costanti con gli alberi motore degli anni ’50, si trattava di elementi ricavati per forgiatura, senza dubbio di buona qualità ma imparagonabili alle produzioni attuali ricavate da billette di acciaio al cromo. Ulteriore vantaggio era costituito dalla minore richiesta di lubrificazione a parità di condizioni, il minore attrito e la maggiore precisione assicuravano il funzionamento anche con ridotta mandata di lubrificante e questo da un lato facilitava l’impiego in competizione e dall’altro consentiva di deviare una parte significativa del flusso verso le testate, per favorirne il raffreddamento.

Questa soluzione, come del resto tutte le cose, aveva anche alcuni svantaggi. Il maggiore, probabilmente, era costituito dalla necessità di utilizzare un lubrificante assolutamente privo di contaminanti, poiché le minori tolleranze di funzionamento rendono gli alberi su cuscinetti a rulli estremamente sensibili alle impurità, come particelle metalliche, polveri silicee che comunque tendono a formarsi all’interno dei motori a combustione interna. Le conseguenza sono drammatiche, poiché lo spessore del velo d’olio all’interno dei cuscinetti è di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto per il funzionamento delle normali bronzine piane, pertanto particelle di dimensioni tali da passare all’interno del velo d’olio tipico delle normali bronzine senza creare eccessivi problemi, vengono invece “macinate” tra perno di manovella e rullo all’interno di un albero Hirth. A peggiorare la situazione contribuisce anche il fatto che il materiale del rullo è molto più duro della lega con cui sono prodotte le bronzine, quindi accade spesso che si danneggino tanto la superficie dell’albero motore quanto il rullo. Questo obbliga a sostituire il cuscinetto ed a rettificare l’albero, mentre con gli alberi motore tradizionali spesso è sufficiente la sostituzione delle bronzine che, per le caratteristiche del materiale, si sono “sacrificate” evitando danni all’albero. Un altro svantaggio non trascurabile è costituito dalla complessità delle operazioni di revisione e assemblaggio. Le parti debbono essere state controllate minuziosamente, le tolleranze in gioco sono strettissime e non perdonano errori. La procedura di assemblaggio e accoppiamento, concettualmente semplice, richiede tuttavia una lunghissima serie di operazioni in sequenza, richiede abilità ed esperienza, oltre ad un ambiente assolutamente pulito. Dimenticate le foto eroiche dei motori assemblati tra la prima e la seconda manche, sopra un telo sull’asfalto e con la sigaretta in bocca: è un approccio che funziona solo se avete più di un motore e se l’importante è che il motore regga i 20 minuti della gara. I materiali, la tecnologia e le qualità dei lubrificanti disponibili al giorno d’oggi hanno reso l’impiego degli alberi Hirth pressoché marginale.

(Continua)

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1218

Registrato: 04-2012

| | Inviato il lunedì 12 dicembre 2016 - 23:54: |

|

Grande Mario!

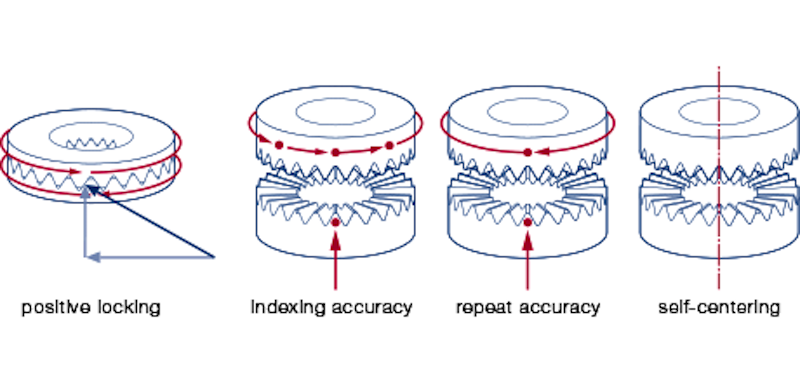

Sottolineo solo un dettaglio che si intravede nella foto postata da Mario ma forse non tutti noteranno.

Mi riferisco alla dentatura prevista all'estremitá dell'albero per il fissaggio del volano .

Anche il volano è realizzato dalla Hirti ed è parte integrante dell'albero in quanto si unisce ad esso nello stesso modo in cui si uniscono gli altri elementi che costituiscono l'albero stesso.

Si vede bene nella prima foto di Mario.

Ciascun pezzo si accoppia a quello adiacente tramite una dentatura e viene poi fissato tramite una vite cava di grosso diametro.

La coppia di serraggio è enorme ma per impedire che possa comunque allentarsi con conseguenze disastrose questo viene a sua volta assicurato da una chiave fissata da una seconda vite.

L'albero Hirti è uno degli elementi più belli del motore Fuhrmann e sebbene oggi superatissimo rappresenta uno splendido esempio dell'eccellenza meccanica tedesca di quel periodo. |

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1219

Registrato: 04-2012

| | Inviato il martedì 13 dicembre 2016 - 00:30: |

|

Una seconda cosa:

citazione da altro messaggio:l carter, i carrera utilizzano un sofisticato schema con doppio albero a cammes in testa, comandato da una serie di coppie coniche i cui alberi fungono anche da condotti per la lubrificazione.

Verissimo, ma detto così sembra tutto facile!

Gli alberi di trasmissione alle cui estremitá sono montate le coppie coniche sono cavi e sono utilizzati per portare l'olio dal basamento alle testate (prima alla semitestata di scarico e poi (in verticale!!) a quella di aspirazione.

A me giá così sembrava un mezzo miracolo, aggiungiamo poi il fatto che questi alberi non sono realizzati in un unico pezzo!

Sono realizzati in due pezzi che si compenetrano a mezzo di un accoppiamento prismatico per poter compensare le dilatazioni termiche e garantire sempre l'accoppiamento perfetto tra le coppie coniche (esattamente come avviene per l'accoppiamento tra ruota e pignone del differenziale).

Un'ultima curiositá.

Anche gli alberi a camme (con due sole camme ciascuno...mai visto un albero a camme simile!!) sono cavi, ma non per portare olio!

Sono cavi per questioni di peso, rigiditá torsionale e inerzia.

Ma non sono vuoti...al loro interno c'è un cilindro in legno di rovere!!!!

Credo serva ad evitare che l'olio ricircoli all'interno della testata e a contenere le vibrazioni probabilmente modificando la frequenza propria dell'albero.

Sbaglierò ma secondo me hanno fatto gli alberi cavi e vuoti.

poi si sono accorti che creavano qualche problema e anzichè farli in acciaio pieno hanno provato a infilargli dentro del legno...evidentemente ha funzionato!

Ahahahahahahah

(Messaggio modificato da mazza911s il 13 dicembre 2016) |

Andrea M. Pittarelli (iv3xwd)

Utente esperto

Username: iv3xwd

Messaggio numero: 738

Registrato: 08-2005

| | Inviato il mercoledì 14 dicembre 2016 - 17:38: |

|

Carino sto post.....

oh...mi assento "un paio di anni".....e trovo di tutto di più.....quasi quasi rientro dall'Inghilterra e mi rimetto ad occuparmi del Baden Wuettenberg.....

Un caro saluto a tutti, sia ai "vecchi" che ai nuovi...

Andrea M. Pittarelli

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

axel (bulldog)

Porschista attivo

Username: bulldog

Messaggio numero: 1325

Registrato: 08-2007

| | Inviato il mercoledì 14 dicembre 2016 - 17:44: |

|

Quest'albero motore è una "follia progettuale".

Affascinate però!

Oggi vengono ancora prodotti per macchine moderne ?

Vorrei vorrei ...... poter vivere sull'isola di pasqua (cile)

|

Paolo S. (paolos90cv)

Moderatore

Username: paolos90cv

Messaggio numero: 3894

Registrato: 05-2002

| | Inviato il mercoledì 14 dicembre 2016 - 18:06: |

|

Continuate così Mario e Giulio!

Anzi, sarebbe bello aprire un nuovo topic sul motore Carrera.

Magari nei prossimi giorni lo inauguro copiando le vostre osservazioni, cosi si continua da lì e rimane tutto un po' più ordinato.

Andrea, bentornato!

Spero non solo per una toccata e fuga.

Dai, disfa le valige, lascia le 4 ruote tassellate inglesi e torna alle robe serie!

"Da piu' di cent'anni le auto rendono indipendenti. Una la dipendenza la crea."

|

luca (piggdekk)

Porschista attivo

Username: piggdekk

Messaggio numero: 1086

Registrato: 02-2010

| | Inviato il mercoledì 14 dicembre 2016 - 20:54: |

|

Questo motore sembra avere molte soluzioni mutuate dai motori motociclistici dell'epoca. Gli alberi assemblati sono stati (e in alcuni casi ancora lo sono) la norma su molte bicilindriche (anche se non ho mai visto la soluzione della hirsh e poi su un 4 cilindri!) e lo stesso vale per la distribuzione bialbero (per esempio delle Gilera Saturno 175 con distribuzione a cascata di ingranagge bialbero del 1939!) e la lubrificazione in salita lungo gli alberi a coppie coniche. Le velocette, norton, rudge e altre che ora non mi vengono in mente erano così già dall'inizio degli anni 30.

Con questo non voglio assolutamente sminuire il progetto, è bellissimo, ma solo ricordare che all'epoca gli ingegneri si toglievano belle soddisfazioni a disegnare motori e le moto (come del resto spesso anche oggi) erano probabilmente il riferimento tecnologico.

Mario, Mazza,

grazie ancora per condividere queste informazioni!

luca

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

Andrea M. Pittarelli (iv3xwd)

Utente esperto

Username: iv3xwd

Messaggio numero: 739

Registrato: 08-2005

| | Inviato il giovedì 15 dicembre 2016 - 15:14: |

|

Ciao Paolo, e nuovamente un saluto a tutti voi.

in realtà non ho mai smesso di seguirvi....e che il tempo è poco e con i miei livelli di "pignoleria" o seguo con attenzione i Land Rover, che nel frattempo sono diventati 3, o proseguo le mie attenzioni con Stoccarda.....con una scocca di 2.2S che non si decide di andare a termine....mannaggia....

questo post è molto interessante e condiviso con particolari che non tutti conoscono....tra cui questa nota che mi ha molto sorpreso... davvero complimenti all'autore!!

citazione da altro messaggio:Anche gli alberi a camme (con due sole camme ciascuno...mai visto un albero a camme simile!!) sono cavi, ma non per portare olio!

Sono cavi per questioni di peso, rigiditá torsionale e inerzia.

Ma non sono vuoti...al loro interno c'è un cilindro in legno di rovere!!!!

Credo serva ad evitare che l'olio ricircoli all'interno della testata e a contenere le vibrazioni probabilmente modificando la frequenza propria dell'albero.

Sbaglierò ma secondo me hanno fatto gli alberi cavi e vuoti.

poi si sono accorti che creavano qualche problema e anzichè farli in acciaio pieno hanno provato a infilargli dentro del legno...evidentemente ha funzionato!

hai proprio centrato nel segno, se si osserva attentamente il progetto, tramite gli accoppiamenti cardanici e le ruote dentate sull'albero di trasmissione, gli ingegneri erano riusciti a far girare i camme (hai ragione, definirli camme con due soli eccentrici è un eufemismo....) esattamente alla metà della velocità dell'albero a gomiti; il che significa avere a metà della curva di coppia già tutta la forza disponibile.....non un dettaglio.....

questo permise quindi di realizzare camme molto leggeri e cavi (la riduzione del peso era una delle caratteristiche principali del progetto); ma che però sui primi prototipi si rompevano perché troppo fragili....

le rotture erano dovute alle vibrazioni/risonanza dell'albero stesso, quindi nel decidere se rinforzare meccanicamente con maggiori spessori i camme, o inserirci "qualcosa" al fine che le risonanze venissero meno, si decise per la seconda possibilità.

il perchè del legno?? perchè nel 1952-53 era il materiale "più neutro" possibile utilizzabile e, con caratteristiche fisiche e meccaniche, che perfettamente assolvevano il compito.

Semplice ed elementare per quel tempo, oggi quasi da non crederci finchè non lo vedi....

d'altronde, è nuovamente corretto quanto scrivi:

citazione da altro messaggio:Il motore fuhrmann invece è un gioiello, nato da un foglio di carta bianca con il dichiarato intento di inglobare il meglio della tecnologia motoristica del tempo.

albero motore scomponibile su cuscinetti, teste emisferiche, doppio albero a camme in testa per ciascuna bancata, doppia accensione con uno spinterogeno dedicato a ciascuna bancata, ventilazione ottimizzata, ecc...

Osservandolo si nota come ogni componente sia posizionato in modo ottimale ed ogni problema risolto in modo elegante e raffinato.

dovrei mettermi a cercarla, ma anni fa mi donarono una tesi di laurea in tedesco, presentata alla uni di Stoccarda, dove proprio nel dettaglio venivano evidenziate tutte le particolarità del progetto Fuhrmann, e come ancora oggi "le basi" di quel progetto, quali, leggerezza, elevata potenza rispetto all'energia impegata (quindi ridottissimi attriti), ridotti volumi, una cura maniacale per ogni particolare, e l'elevata adattabilità ai più svariati utilizzi siano ancora oggi le "regole di base" da seguire nei nuovi progetti. Se pensiamo che stiamo parlando dei primi anni 50....Fuhrmann & Co. (in quanto sicuramente si avvaleva di un team di progettisti di elevatissimo livello)......non era proprio uno sprovveduto.....

buona giornata a tutti.

A.M.P. - Andrea M. Pittarelli

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

Andrea M. Pittarelli (iv3xwd)

Utente esperto

Username: iv3xwd

Messaggio numero: 740

Registrato: 08-2005

| | Inviato il giovedì 15 dicembre 2016 - 16:19: |

|

sorry errore di battitura:

accoppiamenti cardanici è errato, l'accoppiamento è tramite coppia conica / pignone.

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

luca (piggdekk)

Porschista attivo

Username: piggdekk

Messaggio numero: 1087

Registrato: 02-2010

| | Inviato il giovedì 15 dicembre 2016 - 20:48: |

|

Scusa Andrea non capisco a cosa ti riferisci con:

citazione da altro messaggio:se si osserva attentamente il progetto, tramite gli accoppiamenti cardanici e le ruote dentate sull'albero di trasmissione, gli ingegneri erano riusciti a far girare i camme (hai ragione, definirli camme con due soli eccentrici è un eufemismo....) esattamente alla metà della velocità dell'albero a gomiti; il che significa avere a metà della curva di coppia già tutta la forza disponibile.....non un dettaglio.....

Gli alberi a camme girano sempre a metà della velocità dell'albero motore. forse ti rifesci alla velocità degli alberi che portano il movimento agli alberi a camme?

grazie

luca

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

Andrea M. Pittarelli (iv3xwd)

Utente esperto

Username: iv3xwd

Messaggio numero: 741

Registrato: 08-2005

| | Inviato il giovedì 15 dicembre 2016 - 23:14: |

|

citazione da altro messaggio:forse ti rifesci alla velocità degli alberi che portano il movimento agli alberi a camme?

ovvio Luca....gli alberi di rinvio, altrimenti o non sarebbe un 4T o sarebbero presenti sugli alberi di rinvio stessi ruote dentate con ugual numero di denti tra albero a gomiti e camme......  e non mi sembra questo il sistema adottato.... e non mi sembra questo il sistema adottato....

in generale, ogni volta che ri-analizzo lo schema di questo motore, mi rendo conto quanto nella teoria sia "semplice" e forse aggiungerei gli ingegneri siano stati anche ergonomici nella loro fase progettuale; nella realtà però viste le ridottissime tolleranze e diversi accoppiamenti "critici" meccanici utilizzati (dove senza una corretta sequenza d'assemblaggio e un attentissima precisione l'affidabilità viene fortemente compromessa), ne fanno ancora oggi, nella storia della della meccanica motoristica, una delle revisioni più complicate, difficili, e delicate da eseguire.

un saluto

A.M.P.

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

mario bellettato (mariob)

Utente registrato

Username: mariob

Messaggio numero: 138

Registrato: 04-2015

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 00:59: |

|

FOUR CAMS - 2

Molte delle soluzioni tecniche adottate nei motori Carrera derivano da esperienze precedenti. In assoluto gli alberi su cuscinetti a rulli sono, molto probabilmente, stati impiegati per la prima volta su un'auto da Peugeot per una Gran Prix del 1912. Giusto per dare un po' di prestigio anche all'Italia il motore FIAT 804 da competizione (1922) aveva anch'esso albero motore a rulli, 4 valvole per cilindro e compressore. La genialità del progetto di Fuhrmann è l'aver creato un motore straordinario per qualità costruttiva, affidabilità, leggerezza, versatilità e, non ultimo, potenza specifica. Su alcuni motori 547 gli alberi a cammes sono "ripieni", vero. Hanno un cilindro di legno che, onestamente non so a cosa servisse. Posso solo pensare alla medesima soluzione tecnica, adottata talvolta all'interno delle aste dei motori del periodo 55/57, le caratteristiche meccaniche diverse di legno ed alluminio conferivano all'asta una rigidità molto elevata, contenendo il peso (e il costo). Negli anni però il legno si gonfiava ed ostacolava il passaggio dell'olio. Harry Pellow le scuoteva a ritmo (il legno vibrava all’interno del metallo come nelle maracas) cantando "La Cucaracha..." per divertire i clienti. Ma tornando al tema principale vorrei soffermarmi su alcune altre caratteristiche peculiari che denotano l'approccio e le finalità progettuali di questo propulsore. Il carter motore è molto corto, l’interasse tra i perni di manovella ridotto, le dimensioni sono superquadre 86 x 66. Il motore nasce per girare forte, la versione 547/3 per le Formula regge stabilmente 8.000 giri/min ed eroga 164 HP superando ampiamente il muro dei 100 HP/litro e siamo nel 1957. Le dimensioni dell’albero riducono al minimo le flessioni e le vibrazioni che sono comunque inevitabili con solo tre supporti di banco, questo è un limite progettuale con cui ci si scontra quando si prepara seriamente un motore 356 aste e bilancieri o un “cugino” VW. La bronzina centrale, nonostante equilibrature statico-dinamiche accuratissime, sopporta un superlavoro causato dalle flessioni dell’albero (specialmente sopra i 7.200-7.500 giri) e cede. Nel tentativo di scongiurare questo pericolo si modifica la pompa olio e se si ottengono pressioni e mandate tali da garantire che il velo d’olio della bronzina non si rompa, allora cede il carter, la bronzina martella alternativamente i due semigusci di alloggiamento e prende gioco… in questo caso la rottura è molto più costosa: barenare non serve perché ormai la struttura molecolare del carter nella sede della bronzina centrale è compromessa. Lo scopo di questa digressione è far comprendere come ogni millimetro di lunghezza risparmiato in questo genere di albero motore sia di vitale importanza. Forse sottovalutato a Stoccarda, un sistema per ridurre le flessioni dell’albero alle alte velocità di rotazione è quello utilizzato da alcuni preparatori statunitensi che tendevano ad alleggerire il volano e ad appesantire la puleggia (naturalmente curando molto l’equilibratura) per avere una più omogenea distribuzione delle masse alle due estremità dell’albero. Per far girare forte un motore a ciclo otto servono tre cose: elevato rapporto di compressione, condotti che assicurino un buon riempimento dei cilindri (ed un’efficiente eliminazione dei gas combusti) ed una distribuzione che permetta un funzionamento ottimale nel range di utilizzo desiderato.

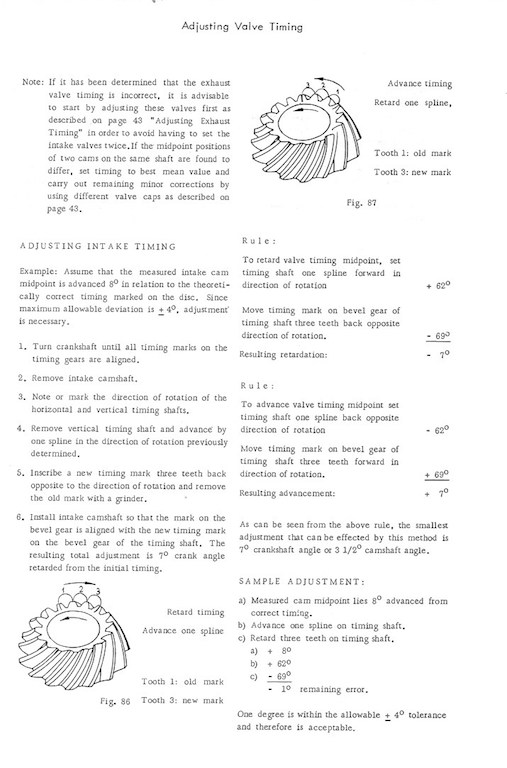

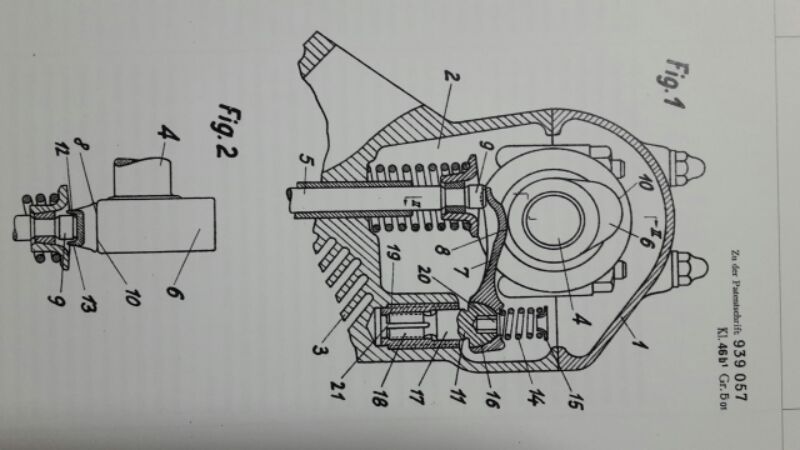

Le dimensioni dell’alesaggio e la tecnologia dell’epoca sconsigliavano una soluzione plurivalvole, Fuhrmann optò per una testata con i condotti di aspirazione decisamente generosi, rettilinei, accoppiati ad una valvola con lo stelo da 9mm, ridotto rispetto a quelle dei motori ad aste per favorire il flusso. La valvola di scarico invece adottava uno stelo da 11mm, per favorire la dissipazione termica attraverso la guida. Le dimensioni delle valvole richiedevano una camera di scoppio emisferica e di conseguenza anche il cielo dei pistoni presentava una cupola molto pronunciata con enormi tasche per le valvole, Alcune versioni avevano una distanza minima tra la testata e il cielo del pistone al PMS così ridotta che era necessario adottare una candela con elettrodo interno per evitare possibili contatti a motore caldo. Per garantire l’esatta fasatura agli alti regimi era necessario utilizzare molle valvole di grande qualità e, in ogni caso, molto dure. Alla tensione massima, nelle diverse versioni del motore, il carico andava da 80 a 100 kg e questo si traduceva in una certa ruvidezza ai bassi, in usure elevate del treno distribuzione e nella necessità di un assemblaggio accuratissimo delle componenti, pena rotture disastrose. In effetti l’assemblaggio dello “short block” era tutto sommato rapido, ma quando si passava alla distribuzione… Allego qualche estratto dal manuale d’officina, dove sono illustrate alcune delle procedure per la messa in fase che richiedeva, in azienda (parliamo delle auto da competizione), circa 40 ore da parte di un operaio esperto. L’auto veniva portata sul banco prova tre o quattro volte per ottimizzare erogazione e prestazioni.

(Continua)

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1225

Registrato: 04-2012

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 07:39: |

|

Grazie ad Andrea per le preziosi informazioni che ha apportate!

Non sapevo che in origine gli alberi a camme arrivassero addirittura a rompersi!

Conosciamo tutti i problemi che emersero quando provarono a togliere uno dei due distributori, e su questa base pensavo che i problemi agli alberi fossero di risonanza.

Anchè perchè i problemi legati alle frequenze proprie degli organi in movimento si presentano con frequenza (o dovrei dire puntualitá?) quando tra le prioritá di progetto figura il contenimento delle masse (e non potrebbe essere altrimenti vista la dipendenza tra le due cose).

A sostegno di quanto riportato da Andrea posso però dire che al momento del disassemblaggio è stato verificato il carico delle molle, quasi 100kg.

Veramente alto, anche considerato lo stelo esagerato delle valvole di scarico, per di più raggiunto con un precarico notevole e gli elementi elastici quasi "in pacco" a valvola aperta (condizione molto pericolosa dal punto di vista delle vibrazioni).

È facile immaginare il carico sull'albero a camme conseguente e che questo potesse evolvere in un cedimento a fatica, la presa di forza é posta al centro dell'albero e il carico è quello tipicamente alternato.

Condivido in pieno anche le considerazioni di Luca.

Confesso di non essere MAI salito su una moto (causa un grave incidente motociclistico occorso a mio fratello maggiore quando io avevo 13 anni) e di sapere ben poco di motociclette.

Però le esigenze dei piccoli motori porsche avevano molto in comune con quelle dei motori motociclistici.

Contenimento delle masse, semplicitá, economia costruttiva e di esercizio, affidabilitá, manutenzione ridotta ecc...

Un esempio tipico è il raffreddamento ad aria, soluzione tipicamente motociclistica.

Inoltre come ricordato da Andrea le piccole cubature (dei primi porsche come anche dei motori motociclistici) spingono i progettisti ad aguzzare l'ingegno per ridurre gli sprechi (attriti) e ottimizzare i rendimenti e non sorprende che alcune soluzioni possano essere comuni.

Purtroppo non conosco i motori citati da Luca ma non stento a credere che giá negli anni 30 molte motociclette sfoggiassero soluzioni all'avanguardia e raffinate anche per gli standard odierni.

Di quel periodo ho visto un bialbero Bugatti, non completamente aperto ma solo nella parte alta.

Non ho potuto vedere l'imbiellaggio ma la testata era davvero impressionante per raffinatezza: il paragone con certe realizzazioni moderne era imbarazzante.

Bisogna poi pensare che all'epoca non esistevano grossi volumi e processi industrializzati.

Il basamento era ricavato alle macchine utensili dal pieno!

Dunque ogni motore era quasi una realizzazione unica e questo da un lato implicava costi altissimi ma dall'altro scioglieva le ali alle evoluzioni.

Un'ultima cosa, quando ho scritto che l'albero hirth è oggi superatissimo non mi riferivo all'albero in se ma alla soluzione dei cuscinetti.

I lubrificanti, i materiali e i trattamenti antiattrito e antiusura hanno reso le bronzine la soluzione indiscutibilmente migliore.

Gli alberi scomponibili continuano invece ad essere utilizzati: è il caso anche dell'ultimo bicilindrico di Franco Lambertini per la Morini (che è anche l'unico progettista motociclistico che conosco, non so se ci siano altri esempi.)

In quel caso l'uso dell'albero scomponibile è dettato da esigenze "volaniche".

Trattandosi di un bicilindrico il motore ha bisogno di una grossa massa volanica per smorzare le pulsazioni tipiche del frazionamento.

Pertanto anzichè realizzare un albero tradizionale leggero Lambertini ha puntato su un grosso e robusto albero scomponibile risparmiando peso sulle masse in moto alternato: bielle in pezzo unico e addirittura niente boccola sul piede di biella. |

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1226

Registrato: 04-2012

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 07:59: |

|

Vedo solo ora il post di Mario!

Grande!

Ha spiegato benissimo il problema della flessione dell'albero e del carico sul supporto di banco centrale.

Poco fa avevo scritto:

citazione da altro messaggio:I limiti (del motore fuhrmann) posero le basi per la nascita di un'altro grande motore, sempre 2 litri ma stavolta a 6 cilindri, con un basamento molto più rigido (addirittura 8 perni di banco!), distribuzione a catena, testate emisferiche, ecc, ecc...

Conoscere le esperienze precedenti, e sopratutto i limiti incontrati, consente di capire le ragioni delle scelte progettuali che sono state fatte in seguito.

Sono convinto che senza l'esperienza maturata sul motore fuhrmann la 911 non avrebbe avuto un 6 cilindri così valido e longevo.

Una ultima cosa.

Mario parla di stelo da 11 allo scarico ma a occhio direi che era anche di più...!!

Non so se le valvole erano originali (non ho motivo di dubitarne) ma stasera voglio misurare lo stelo che otticamente era davvero esagerato! |

luca (piggdekk)

Porschista attivo

Username: piggdekk

Messaggio numero: 1088

Registrato: 02-2010

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 10:08: |

|

Mazza,

quasi tutte le Harley anche attuali hanno l'albero scomponibile che gira su cuscinetti. Nei 2T poi non ne parliamo, ma in quel caso la lubrificazione è diversa.

Per curiosità dai uno sguardo ai motori 1920-1930 Velocette (distribuzione a albero in testa con coppie coniche), Rudge (aste e bilancieri con testa in bronzo con 4 valvole radiali!!!) e Norton (come Velocette). Sono degli autentici capolavori e funzionavano con oli pessimi!

Mario, ancora grazie per le spiegazioni, nei disegni che hai allegato si vede che la distribuzione era con bilanciere a dito come sui più motori più performanti di oggi!!! è una soluzione molto interessante anche perchè modifica profondamente la cinematica della valvola. Voglio dire che il movimento della valvola è diverso dal profilo della camma e dipende dalla posizione del fucro del bilanciere a dito e dal punto di contatto del bilanciere con la camma. Quindi anche se la camma è simmetrica il movimento della valvola non lo è.

Sarebbe interessante capire perchè Furhmann aveva fatto questa scelta.

luca

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1227

Registrato: 04-2012

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 19:42: |

|

citazione da altro messaggio:Per curiosità dai uno sguardo ai motori 1920-1930 Velocette (distribuzione a albero in testa con coppie coniche), Rudge (aste e bilancieri con testa in bronzo con 4 valvole radiali!!!) e Norton (come Velocette). Sono degli autentici capolavori e funzionavano con oli pessimi!

Mi scuso per l'OT ma questa cosa mi incuriosisce molto! (non posso chiedere in privato perchè temo che Luca non sia socio)

Luca,

hai qualche bel libro da consigliarmi? (per certe cose ho un rifiuto verso internet, non riesco a considerare il web una fonte di informazioni serie).

Per restare in tema libri sarebbe bello se Mario ci aiutasse con qualche buon consiglio sui 4 alberi.

Le pubblicazioni che trattano i 356 carrera che ho a casa sono piuttosto costose ma non molto complete tecnicamente.

C'é anche quello sul carrera 4 che descrive ogni macchina ma tratta più le auto che la tecnica.

Forse un buon value for money è la pubblicazione ufficiale del museo porsche.

È uscito ormai qualche anno fa: la parte di testo è piuttosto scarna ma il libro è molto bello e i disegni e le foto davvero interessanti.

Quel libro mi ricorda un aneddoto divertente.

Lo acquistai appena uscito dopo averlo lungamente aspettato...forse anche per questo mi conquistò e gli dedicai molte serate.

Purtroppo fu anche protagonista di questa foto che mia moglie esasperata scattò a mia insaputa e fece girare tra tutte le nostre amicizie.

La descrizione della foto era:

questo è il concetto di serata in famiglia del mio fidanzato. Per sapere com'è andata la sua giornata bisogna aspettare le soste ai box.

Ahahahahahahah

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1228

Registrato: 04-2012

| | Inviato il venerdì 16 dicembre 2016 - 21:17: |

|

citazione da altro messaggio:il movimento della valvola è diverso dal profilo della camma e dipende dalla posizione del fucro del bilanciere a dito e dal punto di contatto del bilanciere con la camma. Quindi anche se la camma è simmetrica il movimento della valvola non lo è.

Sarebbe interessante capire perchè Furhmann aveva fatto questa scelta

Provo a rispondere alla domanda.

Per quanto riguarda l'influenza del bilancere sul diagramma di apertura della camma questo non è un problema (come ben sai).

Dal punto di vista progettuale, note le geometrie, la curva si calcola facilmente.

Dal punto di vista pratico la presenza del bilancere a dito si traduce in una più rapida apertura della valvola poichè il dito della camma si trova inizialmente più vicino al perno di azione del bilancere.

A mano a mano che la camma ruota il punto di contatto si allontana riducendo le alzate e smorzando le velocitá.

Nel concreto il sistema del motore fuhrmann è molto completo ed elegante nella sua semplicitá.

Non si vede nei disegni postati da Mario ma ciascun bicchierino è dotato di una propria molla di richiamo per assicurare un contatto continuo con la camma anche quando la valvola è chiusa e forse anche per sgravare (per quanto possibile e necessario) le molle di richiamo valvola dal compito di richiamare anche i bicchierini durante la fase di chiusura.

Ora la domanda è: perchè i bilanceri a dito?

Secondo me perchè non avevano scelta visto il sistema di lubrificazione.

L'alternativa potevano essere i bicchierini utilizzati ad esempio sui biarberi jaguar che però vantano un circuito di lubrificazione molto efficiente, alberi a camme cavi per la mandata dell'olio in pressione proprio sui bicchierini, addirittura (su 120) un galleggiante basculante per assicurare sempre un corretto pescaggio dell'olio.

I bicchierini sono incompatibili con le pressioni e portate d'olio del 4 alberi porsche.

Porsche li utilizzò per la prima volta nel 1966 sul motore 916, ovvero l'evoluzione bialbero del sei cilindri.

Questo motore da corsa montato su 911R sperimentali girava solidamente anche oltre gli 8500giri e sviluppava una potenza superiore ai 120 cavalli/litro.

Il progetto fu abortito perchè la curva di coppia era spostata troppo in alto a detta di tutti i piloti che provarono l'auto.

In seguito però a quello stesso motore, senza nessuna modifica sostanziale furono aggiunti due cilindri e modificato l'alesaggio per raggiungere la soglia di categoria dei 3 litri.

Nacque così il motore che spinse la plurivittoriosa 908.

(Messaggio modificato da mazza911s il 16 dicembre 2016) |

luca (piggdekk)

Porschista attivo

Username: piggdekk

Messaggio numero: 1089

Registrato: 02-2010

| | Inviato il sabato 17 dicembre 2016 - 09:04: |

|

Grazie per la spiegazione sulla pressione dell'olio, sicuramente è così, e quasi tutti i motori da competizione moderni sono fatti così per questo mi affascinava come soluzione. Una ragione è quella che dici tu: si reduce la pressione creando superfici di contatto più ampie per la camma utilizzando la curvature del bilanciere a dito. L'altra (che poi alla fine è simile alla prima) è che si possono ottenere movimenti delle valvole molto più "estremi" senza ricorrere a profili delle camme esagerati che le farebbero consumare rapidamente soprattutto su motori che girano forte.

Suppongo che Furhman l'avesse fatto per entrambi motivi.

I motori da competizione delle moto anteguerra sono una mia piccola passione e sono stato vicino diverse volte ad acquistarne qualcuno (soprattuto I rudge che hanno una storia molto interessante, vinsero il TT junior all'esordio con un motore a 4 valvole radiali nel 30 e nel 31) ma alla fine per ragioni diverse non ho mai concluso. Esistono diverse pubblicazioni per ognuna delle marche in genere edite dai club della marca. Io ho più che altro informazioni che mi hanno inviato dai club inglesi (manuali di officina e così via) ma libri veri e propri non saprei consigliarne.

Diciamo che le velocette sono senza dubbio le più raffinate, sono le Fuhrman delle moto anteguerra. Le Rudge sono invece più una produzione artigianale ma con bei dettagli, e poi ci sono le Norton (ma solo alcune serie). Per me l'epoca d'oro finì a metà anni 30 quado un po tutti I costruttori iniziarono a cercare di contenere i costi e i progetti si standardizzarono molto. Ma questo è vero un po in tutti I settori industriali.

luca

[!] Questo utente ha superato il limite di msg concessi ai NON soci. Consigliamo di iscriversi o rinnovare la quota del Pimania Club!

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1229

Registrato: 04-2012

| | Inviato il sabato 17 dicembre 2016 - 12:40: |

|

Osservando gli schemi postati da Mario mi accorgo di un problema che fin'ora mi era sfuggito.

Durante lo smontaggio del 547 ho prestato molta attenzione alla prima testata che abbiamo smontato (quella sinistra).

Quando è stato il momento di smontare la seconda ho dato per scontato che fosse uguale all'altra...ma ho commesso un grave errore.

Faccio una piccola premessa.

Nel caso di collegamento tramite ruote dentate di alberi ad assi paralleli quando il primario trascina il secondario il verso di rotazione si inverte.

Nel caso di accoppiamento di alberi perpendicolari a mezzo di ruote coniche il verso di rotazione del secondario dipende dal lato della ruota del primario su cui è realizzato l'accoppiamento.

Però in un sistema assoluto (non relativo all'albero) dipende anche dall'angolo di uscita.

È il caso dei due alberi che dalla coppia conica montata sull'albero a gomiti portano il moto alle due testate (destra e sinistra).

Osserviamo lo schema postato da Mario.

Gli alberi ingranano su facce opposte della coppia conica solidale all'albero motore.

Pertanto dovrebbero avere versi di rotazione opposti.

In realtà, poichè hanno angoli di uscita opposti (180 gradi), il verso di rotazione è due volte opposto ovvero coincidente.

Le testate sono però simmetriche (non ne sono sicuro al 100%, devo controllare), significa che per avere un moto "simmetrico" degli organi in rotazione anche l'ingresso del moto (leggi verso di rotazione) dovrebbe essere ribaltato, ovvero opposto.

Invece non lo è.

Concretamente in che cosa si traduce tutto questo?

Si vede immediatamente osservando il disegno.

Le camme della bancata di sinistra durante la rotazione iniziano a toccare il bilanciere vicino al punto in cui è incernierato e poi si allontanano.

Sulla la bancata di destra avviene esattamente l'opposto!

Perchè è stata fatta questa scelta?

Che problemi comporta?

Che soluzioni sono state trovate?

Purtroppo non ho le risposte, questo motore è stato disegnato quasi 30 anni prima che io nascessi!

Provo a rispondere e sarei davvero grato se qualcuno più esperto potesse correggermi.

Perchè è stata fatta questa scelta?

Per questioni di simmetria e di ingombro.

Per risolvere il problema sarebbe bastato posizionare i due alberi di rinvio sullo stesso lato della coppia conica ma il dimensionamento e il posizionamento di queste è state calcolato appositamente per far si che la distanza assiale tra i due alberi di rinvio coincidesse con quella delle bielle.

In questo modo è stato possibile posizionare i due alberi in posizione centrale rispetto alle canne e dunque anche risperto a ciascuna testata.

Il layout degli organi del motore non lasciava scampo.

Che problemi ha comportato?

Come visto la prima conseguenza negativa è il verso di rotazione opposto tra le due testate.

Ne consegue un impegno del bilanciere invertito con il rischio di diagrammi di apertura diversi a paritá di profilo delle camme.

Inoltre gli organi sono soggetti a carichi opposti con usure completamente diverse: in sede di revisione è essenziale non invertire i bilancieri pena possibili sbilanciamenti delle fasi!

Quali soluzioni sono state trovate?

Per prima cosa i profili delle camme dei bilancieri sono stati realizzati in concerto per avere diagrammi di apertura simmetrici rispetto a tutto il tempo di apertura.

In alto a sinistra del disegno di Mario si vede qual'è il diagramma di alzata teorico.

Purtroppo non era possibile fare molto per contenere le usure se non impiegare i materiali migliori e prevedere manutenzioni regolari.

Rimane tuttavia il fatto che le usure (elevate visto il carico sulle molle valvole e il tipo di lubricazione) portavano ad uno sbilanciamento delle fasi delle due bancate con gravi ricadute sulle prestazioni. |

mario bellettato (mariob)

Utente registrato

Username: mariob

Messaggio numero: 139

Registrato: 04-2015

| | Inviato il sabato 17 dicembre 2016 - 18:09: |

|

A mio parere la distribuzione funziona in quel modo per evitare di avere una testata destra ed una testata sinistra con lavorazioni (e forse fusioni) diverse. Ma potrei sbagliarmi. A chi chiede una pubblicazione "tecnica" sui motori Carrera suggerisco l'acquisto del manuale d'officina.Purtroppo credo esista solo in tedesco e inglese, ma è molto completo e "istruttivo".

|

Riccardo (rickymoto)

Utente esperto

Username: rickymoto

Messaggio numero: 881

Registrato: 02-2016

| | Inviato il sabato 17 dicembre 2016 - 18:48: |

|

Questo 3d è meglio di una tesi di laurea...siete mitici!!!!!

REGALARSI UN'EMOZIONE E' NECESSARIO! TERAPEUTICO! INDISPENSABILE! OBBLIGATORIO!!! SE POI E' UNA PORSCHE CARRERA E' MEGLIO!!!!!!!!

tessera n°2413

|

mazza911s (mazza911s)

Porschista attivo

Username: mazza911s

Messaggio numero: 1230

Registrato: 04-2012

| | Inviato il domenica 18 dicembre 2016 - 16:24: |

|

L'esigenza di realizzare testate simmetriche per unificare le fusioni e contenere i costi era certo un punto fisso.

Mi riservo di guardarle bene per capire se siano simmetriche in tutti i dettagli: credo che le teste finali differiscano per particolari di rettifica.

Ad ogni modo date le esigenze di layout si potevano comunque trovare soluzioni alternative che avrebbero consentito di far ruotare gli alberi a camme specularmente.

Si possono fare alcune supposizioni sul motivo per cui non cercarono altre vie.

Innanzitutto quello delle usure era un problema relativo dal momento che il motore nasceva per un impiego esclusivamente agonistico.

Poi è celebre la frase di Fuhrmann che al termine del progetto dichiarò: l'ho comunque progettato il più piccolo possibile per riuscire ad infilarlo sotto il cofano della mia 356 aziendale...

Altra cosa che può essere utile a capire il perchè di quella scelta è il passato di Fuhrmann: lui aveva giá lavorato sul motore della cisitalia 360 e il suo ruolo all'interno dell'equipe di progettisti era nientemeno che quello di esperto in alberi a camme!

Vista l'esperienza di Fuhrmann per lui non era certo un problema reallizzare un diagramma di alzata simmetrico che consentiva di invertire il verso di rotazione senza conseguenze.

Ultima considerazione: le alternative ci sono, pratiche e forse economiche ma...non altrettanto eleganti!

Ahahahahah

Qualche curiositá:

Quando dettero il via libera a Fuhrmann e alla sue equipe per il progetto 547 gli imposero due vincoli: 100 cavalli/litro in 8 mesi di tempo.

L'equipe lavorò alacremente.

Quando fu realizzato il primo prototipo Furmann lo sottopose immediatamente ad un test di 100 ore di funzionamento continuo.

La storia vuole che fuhrmann abitasse a meno di due km da Weissach e lo sentisse girare anche da casa durante la notte.

Quando il rombo si interrompeva Fuhrmann si precipitava in fabbrica!

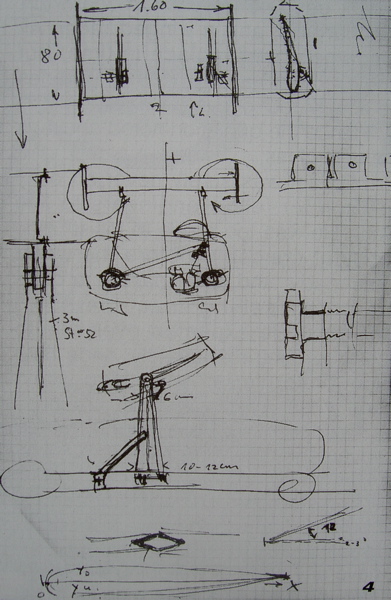

Allego qualcuno dei progetti dell'epoca.

Qui si osserva come il dimensionamento delle coppie coniche sia finalizzato ad ottenere un interasse tra gli alberi di rinvio pari a quello dei cilindri.

Un bel dettaglio della disposizione delle candele.

Qui invece si apprezza il raffinato meccanismo di richiamo del bilanciere.

sezione verticale del motore

Mario,

Il manuale è certo IL RIFERIMENTO, anche se manca di 40 anni di esperienza di revisioni.

Io ho sfogliato un manuale d'officina originale in un paio di volte...bellissimo!

Ma non me la sono sentita di chiederlo a prestito per fotocopiarlo!

Nemmeno ho mai avuto occasione di comprarne uno...tu per caso lo hai fotocopiato o in formato digitale? |

Paolo S. (paolos90cv)

Moderatore

Username: paolos90cv

Messaggio numero: 3896

Registrato: 05-2002

| | Inviato il domenica 18 dicembre 2016 - 17:28: |

|

Mario, il manuale d'officina (per 356 B e C) in italiano interessa anche me.

Io ho qualcosa a casa ma è incompleto e la qualità della riproduzione fotostatica lascia a desiderare.

Tu potresti aiutarmi a colmare la lacuna, ovviamente dietro compenso?

"Da piu' di cent'anni le auto rendono indipendenti. Una la dipendenza la crea."

|

mario bellettato (mariob)

Utente registrato

Username: mariob

Messaggio numero: 140

Registrato: 04-2015

| | Inviato il giovedì 22 dicembre 2016 - 22:34: |

|

FOUR CAMS - 3

Completiamo l’excursus relativo ai motori carrera e derivati riportando un estratto dall’intervista rilasciata da Michael May a Joris Koning e pubblicata dal Registry USA.

Michael May è stato un discreto pilota e un eccellente progettista, ha partecipato a 2 Gp in Formula 1 nel 1961 al volante di una Lotus 18 della Scuderia Colonia. A lui si deve l'invenzione e l’introduzione dell'alettone su una vettura da competizione. Alla 1000 Km del Nurburgring del 1956 portò in gara una Porsche 550 RS dotata di un alettone. Insieme al cugino Pierre girò in prova su tempi di gran lunga inferiori rispetto alle vetture ufficiali grazie alla deportanza aerodinamica. L'alettone a profilo alare fissato al di sopra dell'abitacolo e dotato di psupporti verticali sagomati, riduceva i vortici e aumentava il carico aerodinamico. Aveva progettato e sviluppato questo sistema artigianalmente in 3 mesi affinando le regolazioni nelle strade vicino casa a Berna. Tuttavia non poté partecipare alla gara in quella configurazione per l'opposizione di Huschke von Hanstein, direttore del reparto corse Porsche che non accettava l’idea di vedere le auto ufficiali pesantemente staccate da un outsider. Qualche anno dopo, per un breve periodo, May lavorò al reparto corse Porsche, fu lo stesso Ferry ad assumerlo, in quel periodo May lavorava al reparto esperienze Daimler, si occupava dell’affinamento dell’impianto di iniezione della typ 300. In quei mesi Porsche stava sviluppando l’otto cilindri da competizione typ 753 per reggere il passo di Lotus, BRM e Ferrari, il vecchio 4 cilindri sembrava in declino. Tuttavia il nuovo motore non era soddisfacente, mancava di potenza e di affidabilità. Per l’opposizione di Herbert Linge, allora direttore sportivo di Porsche, May non si potè occupare del nuovo motore, nonostante le opinioni di Ferry gli venne affidato il compito di lavorare sul vecchio 4 cilindri, che nelle ultime configurazioni era molto potente ma poco affidabile. In qualche modo lo staff di Linge cercava di isolarlo temendo che le sue idee, quand’anche valide, potessero indirettamente danneggiarli: se “lo svizzero”, come lo chiamavano con sarcasmo, avesse apportato miglioramenti al nuovo motore Linge sarebbe sembrato per certi versi incompetente. May poteva contare solo su un vecchio meccanico che si occupava dei motori di rotazione (kundendienst) e su un piccolo banco prova, ma si applicò con passione. In sintesi tentò di continuare l’evoluzione del typ 547 partendo dal presupposto che il progetto, pur geniale, andava modificato. Metallurgia e chimica in un decennio avevano fatto passi da gigante, ma non ne era stato tenuto conto. I lubrificanti a disposizione erano imparagonabili a quelli disponibili nei primi anni ‘50 ed anche la fisica e la dinamica dei fluidi avevano progredito. Il sistema di lubrificazione era stato progettato con l’obiettivo di assicurare mandate pressioni altissime, così alte da assorbire potenze elevate per il loro funzionamento e costituire un limite alla scorrevolezza dell’albero motore, soprattutto con gli incrementi della velocità di rotazione che il motore aveva raggiunto. Con pressioni dell’ordine di 8/10 bar il lubrificante finiva per agire come un freno. L’enorme quantità di olio in circolazione costringeva ad usare pistoni con 5 segmenti (parliamo dei motori da competizione) ed anche questo generava peso, attrito e calore. Riducendo le portate d’olio ed installando pistoni a 3 segmenti si poteva anche eliminare il radiatore frontale, montare una ventola orizzontale più efficiente, riducendo il peso, l’attrito e la complicazione dei lunghi condotti dell’olio motore. Cambiando la conformazione, riducendo leggermente la sezione dei condotti di aspirazione e alzando la posizione delle farfalle si miglioravano i flussi e la velocità dei gas. Ricavando sulle testate sedi valvola meno sporgenti era possibile ridurre la dimensione delle tasche per le valvole sul cielo del pistone e questa forma più regolare migliorava la propagazione del fronte di fiamma e la combustione. Una ventola stazionaria coassiale montata a valle della ventola orizzontale migliorava il flusso verso cilindri e testate rendendo superfluo il radiatore supplementare. Già dai primi test (ignorati dallo staff di Linge) il 547/3 modificato da May si dimostrava decisamente più potente, più pronto nella risposta e molto affidabile. Al test ufficiale questa versiolne del 547/3 raggiunse stabilmente 8.500 giri con una potenza di picco di circa 188 HP contro i 154 HP a 8.000 giri della versione ufficiale. May informò Ferry del risultato e tutto il reparto corse venne costretto ad una riunione nello studio di Ferry che si protrasse fino all’una del giorno successivo. Bonnier e Gurney collaudarono il motore modificato al Nurburgring e l’auto risultò molto più veloce del prototipo con l’otto cilindri typ 753. Questo decretò la fine del typ 573 ma anche, indirettamente, la fine della collaborazione tra May e Porsche. May si accordò con Ferry per guidare un auto con il motore modificato da lui al gran premio di Francia, a Pau. Non aveva coinvolto Linge e neppure von Hanstein, questo gli costò caro: i due fecero in modo che l’auto non arrivasse in tempo. L’accaduto fece capire a May che lo stesso Ferry non aveva il controllo del reparto corse e lo spinse a lasciare l’incarico. Subito dopo May passò a lavorare per Ferrari. Enzo lo incaricò di sviluppare il sistema di iniezione del nuovo V6 da competizione. In breve tempo il propulsore passò dai 160 HP della versione a carburatori a circa 225 HP. Con un contratto da consulente ed una retribuzione legata ai risultati May tornò a Soccarda con (letteralmente) una grossa valigia piena di banconote e quando chiese di cambiarle nella sua banca chiamarono la polizia e ci volle del bello e del buono prima di ricevere dalla Ferrari la garanzia che si trattava di un pagamento regolare. Gurney, Bonnier e Ben Pon, che avevano provato il motore di May, denominato typ 547/3B, hanno sempre affermato che non proseguire nello sviluppo sia stato un errore gravissimo di Linge e Von Hanstein.

|

Paolo S. (paolos90cv)

Moderatore

Username: paolos90cv

Messaggio numero: 3898

Registrato: 05-2002

| | Inviato il giovedì 22 dicembre 2016 - 22:42: |

|

Bellissimi questi aneddoti!!

"Da piu' di cent'anni le auto rendono indipendenti. Una la dipendenza la crea."

|

|